Biología

¿Nos permitirá la hibernación viajar a las estrellas?

Las limitaciones de los sistemas de propulsión espacial y las grandes distancias entre las estrellas hacen improbable que una tripulación humana pueda embarcarse en un viaje de esta naturaleza. Sin embargo, la ciencia-ficción, y también algunos estudios científicos, han señalado a la hibernación como un método a tener en cuenta para superar esos obstáculos.

Recordemos que la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauro, se halla a poco más de 4 años-luz de nosotros. Así pues, incluso viajando a la velocidad de la luz (300.000 km/s), algo que ahora mismo se antoja imposible, tardaríamos unos 4 años en llegar a ella. Las demás estrellas están mucho más lejos, y los tiempos de tránsito se prolongan tanto que un viaje tripulado implicaría una nave generacional (en la que solo los descendientes de quienes salieron de la Tierra llegaría a su destino), con todos los problemas logísticos que ello supone. Además, ¿a quién le interesará pasarse 30 o 40 años dentro de una nave, rodeado de negrura cósmica, para que un lejano pariente consiga el objetivo prefijado? No estaríamos huyendo de una Tierra en descomposición sino participando en un viaje de exploración científica, una iniciativa que tendría que ser más atractiva para quienes participen en ella. Pero ¿cómo hacer que los mismos que partieron lleguen a la meta? La hibernación parece ser la única forma de lograrlo, es decir, situar al cuerpo humano en un estado prolongado de suspensión, deteniendo su deterioro biológico, para despertarlo solo llegado el momento final.

Esta es la solución adoptada en muchas novelas y relatos de ciencia-ficción, claramente expuesta en películas como “2001, una Odisea del Espacio”. En este último caso el viaje es mucho más corto, pero se utiliza la técnica para reducir la cantidad de suministros a transportar a bordo. Con el metabolismo de los astronautas bajo mínimos, el consumo de alimentos casi desaparece.

La propia biología terrestre ha alcanzado esta solución y la ha puesto en práctica. Muchos animales, como los osos, hibernan en invierno cuando la disponibilidad de alimentos casi desaparece. La hibernación ya era practicada por los primeros reptiles.

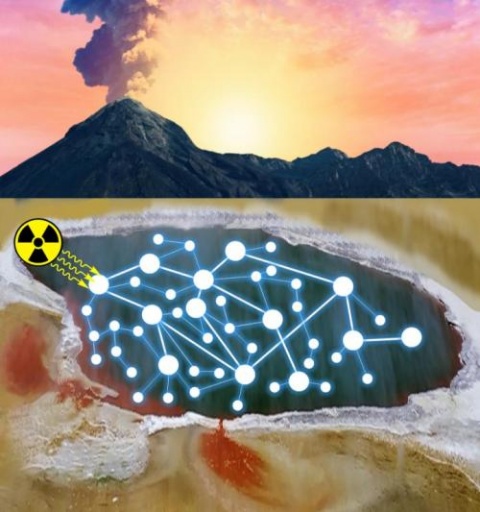

![[Img #60733]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/06_2020/703_exomars-2_h.jpg)

El viaje a Marte y más lejos quedaría optimizado con el uso de la hibernación de los astronautas. (Foto: ESA)

En efecto, la hibernación y el letargo (la suspensión temporal de la actividad física) son mecanismos propios de diversas especies. La pregunta es si sería posible inducir a los humanos a experimentar algún tipo de hibernación parecida. Ello podría utilizarse para viajes espaciales, pero también para retrasar la muerte de pacientes, a la espera de que aparezcan nuevos tratamientos médicos en un lejano futuro. Pero no estamos hablando de crionización (la congelación del cuerpo), que solo se aplica cuando la muerte ya se ha producido y que supone esperar que en el futuro sea posible reparar los daños producidos por dicha técnica. Al contrario, la hibernación, en los viajes espaciales, se aplicaría a seres sanos con el único objetivo de mantener su forma física y mental tras un viaje de décadas o siglos.

Ahora bien, hibernar a un humano no debe ser fácil. Nuestra fortuna es que podemos estudiar cómo lo hacen otros mamíferos, y después realizar experimentos al respecto. Agencias espaciales como la ESA iniciaron hace un par de décadas un programa de ideas avanzadas que estuvo receptivo a propuestas en esta área. Pero aún estamos muy lejos de obtener un plan concreto que ponga en marcha un proyecto semejante.

Mientras tanto, los científicos siguen estudiando la hibernación natural. Se da el caso que especies diferentes aplican estrategias distintas en este sentido. Por ejemplo, el lirón es capaz de reducir su temperatura corporal hasta casi cero grados, paralizando prácticamente su metabolismo. En ese momento, se reduce el oxígeno que consume hasta el 2 por ciento, y su ritmo cardiaco baja desde los habituales 300 latidos por minuto a tan solo 3. El oso, por su parte, mantiene su temperatura corporal durante la hibernación, pero reduce su ritmo cardíaco hasta una cuarta parte. Duerme tan profundamente que no necesita comer, beber, defecar u orinar durante 3 a 7 meses. La grasa acumulada durante el resto del año le permite sobrevivir. Las diferentes variantes en la hibernación natural aconsejan identificar la que mejor se aplicaría al ser humano, más allá de los mecanismos comunes entre las especies.

Se espera llegar a conclusiones a partir de las cuales se permita inducir la hibernación a un animal que nunca hiberna, como paso fundamental previo a realizar experimentos con seres humanos.

Una vez definidos los mecanismos teóricos y prácticos de la hibernación en humanos, habrá que idear cómo desarrollar la tecnología que la haga posible a bordo de una nave espacial. Es posible que los astronautas sean embarcados en su nave ya hibernados, pero un sistema técnico deberá vigilar su estado durante todo el viaje (literalmente durante muchos años) y despertarlos cuando llegue el momento. Un vehículo de esta clase, naturalmente, deberá funcionar de forma totalmente automática, y ser capaz de afrontar cualquier situación, en ausencia de tripulación. La perforación producida por el impacto de un meteorito, por ejemplo, deberá ser reparada mediante sistemas robóticos. La nave deberá ser mantenida en estado habitable durante todo el tiempo previo al retorno a la actividad de los tripulantes.

El estado actual de la investigación sobre hibernación está lejos de obtener un resultado aplicable a corto plazo. Podemos mencionar estudios realizados hace años por Marco Biggiogera, de la Universidad de Pavia, quien analizó una sustancia llamada DADLE (D-Ala, D-Leu-enkefalina), un compuesto opiáceo que provoca la hibernación estival en las ardillas, cuando en otras circunstancias deberían permanecer despiertas. Dicha sustancia, aplicada a células humanas, hace que estas vean reducida la actividad de sus genes y que se ralentice su división. También se aplicó a roedores, mientras se controlaba su temperatura corporal, ritmo cardíaco, etc. Los experimentos futuros deberían hacerse con primates, como ciertos lémures de Madagascar, que sí hibernan. (Fuente: NCYT Amazings)