Neurología

Vinculan los astrocitos con la enfermedad de Parkinson

Un estudio del departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) verifica que los astrocitos, las células más abundantes del cerebro, de los pacientes con enfermedad de Parkinson son un elemento crítico a considerar en la propagación de la patología y en la amplificación del grado de degeneración neuronal.

Seguramente todos habremos oído hablar alguna vez de las neuronas y de la importancia de su correcto funcionamiento para evitar la aparición de algunas de las enfermedades neurodegenerativas más comunes, como las enfermedades de Alzheimer o Parkinson. Sin embargo, las neuronas no están solas en el cerebro, y muchas de sus funciones cuentan con la ayuda de otras células, las llamadas células gliales. Entre estas grandes desconocidas se encuentran los astrocitos, las células más abundantes del cerebro y cuyas funciones albergan desde el aporte de nutrientes y energía a las neuronas hasta el soporte de las neuronas.

La enfermedad de Parkinson se relaciona con el deterioro de las neuronas de tipo dopaminérgico y con la acumulación de la proteína denominada alfa-sinucleína.

“Hasta ahora, puesto que las células que se ven principalmente afectadas por la enfermedad son las neuronas, la inmensa mayoría de estudios han estado enfocados a comprender los eventos que llevaban a estas células a morir. Es por ello, y puesto que se sabe muy poco del papel de los astrocitos en esta enfermedad, que nosotros decidimos dirigir nuestra investigación a entender si estas células tan importantes para la supervivencia neuronal contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Parkinson”, señala Paula Ramos González, investigadora del departamento de Neurociencias de la UPV/EHU.

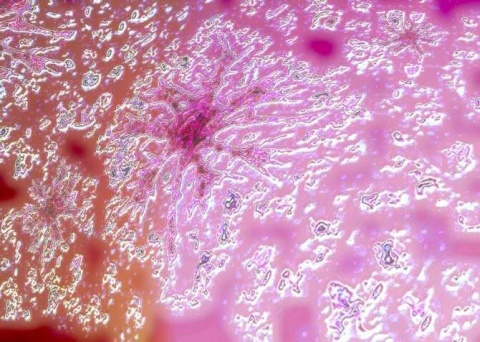

En este trabajo se han llevado a cabo dos líneas de investigación. Por un lado, “hemos trabajado con células de rata tanto con neuronas como con astrocitos, y pudimos determinar que los astrocitos son capaces de contribuir a la transmisión de la proteína toxica alfa-sinucleína —proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson— y favorecer la muerte neuronal, sugiriendo un papel importante de estas células en la progresión de la enfermedad”, explica la investigadora.

![[Img #62939]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/01_2021/8401_vinculan-los-astrocitos-con-la-enfermedad-de-parkinson.jpg)

Paula Ramos González. (Foto: Mikel Mtz. de Trespuentes, UPV/EHU)

Por otro lado, “con el fin de aproximarnos más a la realidad, planteamos un segundo estudio utilizando células humanas. Para ello, generamos astrocitos a partir de células de la piel de pacientes con Parkinson. Una vez generados estos astrocitos, comparamos diversos parámetros importantes entre los astrocitos derivados de donantes sanos y los astrocitos con la mutación. Sorprendentemente, encontramos que los astrocitos con la mutación no solo eran hasta ocho veces más pequeños que los astrocitos sanos, sino que además generaban elevados niveles de proteínas oxidadas, que pueden resultar tóxicas para las células” añade Ramos González.

Finalmente, “consideramos importante cocultivar estos astrocitos directamente con neuronas, y analizar los efectos que podrían tener las células con la mutación sobre la supervivencia neuronal. Utilizando una técnica que nos permite seguir las neuronas individualmente, observamos que cuando estas convivían con los astrocitos con la mutación, el riesgo de muerte neuronal aumentaba significativamente, contrariamente a lo que ocurría al cultivarlas con astrocitos sanos” comenta.

La investigadora ha destacado que "todos estos resultados sugieren que los astrocitos disfuncionales contribuyen al inicio y progresión de la enfermedad de Parkinson, favoreciendo el proceso neurodegenerativo típico de la enfermedad. Aunque aún es necesario ahondar en el tema y profundizar con nuevos experimentos, este estudio propone una nueva posible diana terapéutica dirigida a mantener la funcionalidad de los astrocitos y abre un abanico de posibilidades en cuanto a futuros posibles tratamientos”. (Fuente: UPV/EHU)